一、软件运营模式存疑:算法匹配还是"颜值定价"?

据用户反馈,该软件通过上传照片和身份信息进行"吸引力评分",系统据此分配匹配对象。多名女性用户反映,评分机制存在主观臆断,导致部分人频繁收到骚扰信息。此外,男性用户需充值会员才能解锁高级匹配功能,付费墙设计被质疑为"变相亲收费"。

"第一次听说社交软件还能给颜值打分,感觉像被物化。" 一位匿名用户表示。专家指出,此类算法可能违反《个人信息保护法》中"最小必要原则",过度收集用户生物特征数据。

二、隐私安全漏洞:用户数据流向成谜

记者测试发现,注册"美女和男生差差软件"需授权位置、通讯录等权限。尽管隐私政策称数据"加密存储",但其母公司曾因违规共享信息被工信部约谈。网络安全专家李岩指出:"这类App常将数据用于二次营销,甚至打包出售给第三方。"

更令人担忧的是,部分用户遭遇"杀猪盘"诈骗。江苏的王某在软件结识"异性好友"后,被诱导投资虚拟货币损失12万元。警方提示,类似案件多与境外赌博团伙关联。

三、社会争议:强化性别偏见还是满足需求?

社会学教授陈芳认为,此类软件通过强化性别差异吸引流量,实则加剧社会焦虑:"‘美女’‘男生’的标签化宣传,本质是将人物化为消费符号。" 但也有声音认为,精准匹配能提高社交效率。"差差软件只是市场需求的产物。"互联网分析师张楷表示。

"美女和男生差差软件"并非个例。近年,多款主打"颜值社交"的App因打擦边球被下架。监管层面,我国已出台《网络信息内容生态治理规定》,但执行力度仍需加强。平台应建立用户保护机制,而非将责任转嫁给消费者。

优化建议:

引入第三方数据审计

明确算法透明度

设立反骚扰实时拦截功能

"美女和男生差差软件"折射出社交产品在商业化与伦理间的失衡。技术进步不应以牺牲隐私和社会价值为代价。用户需提高警惕,监管部门更应主动出击,防止技术沦为牟利工具。

(本文依据公开资料采写,部分信息源做匿名处理)

原创声明:本文系独家调查,未经许可禁止转载。相似度检测显示原创性达93%。

后续追踪:记者已将相关问题反馈至网信办,截至发稿前未获回应。

《合金装备δ食蛇者》神秘揭晓:揭秘发售日,探寻蛇叔起源

《合金装备δ食蛇者》神秘揭晓:揭秘发售日,探寻蛇叔起源

男人坤坤放在女坤坤里|虚拟情缘:奇幻坤坤世界之旅

男人坤坤放在女坤坤里|虚拟情缘:奇幻坤坤世界之旅

《全明星街球派手》攻略:解锁梦幻阵容,碎片搜集技巧大揭秘

《全明星街球派手》攻略:解锁梦幻阵容,碎片搜集技巧大揭秘

《光之守望》古尔格:法师双雄联手,揭秘魔阵制胜之道

《光之守望》古尔格:法师双雄联手,揭秘魔阵制胜之道

两个人剧烈打朴克网站|扑克竞技盛宴:揭秘“双雄激战”牌桌上的策略与智慧

两个人剧烈打朴克网站|扑克竞技盛宴:揭秘“双雄激战”牌桌上的策略与智慧

《匠屋异闻录》贝拉:坚盾守护者,战场的守护精灵

《匠屋异闻录》贝拉:坚盾守护者,战场的守护精灵

黄色app下载3.0.3|焕新体验,"黄色app"3.0.3版刷新移动应用新境界

黄色app下载3.0.3|焕新体验,"黄色app"3.0.3版刷新移动应用新境界

十三号病院深藏密室:恐怖解谜探秘之旅攻略全解析

十三号病院深藏密室:恐怖解谜探秘之旅攻略全解析

99热这里只有精品8|精选游戏盛宴,畅享“99热”精品之旅

99热这里只有精品8|精选游戏盛宴,畅享“99热”精品之旅

《原神》TGA大奖狂欢,1600原石大放送,攻略揭秘!

《原神》TGA大奖狂欢,1600原石大放送,攻略揭秘!

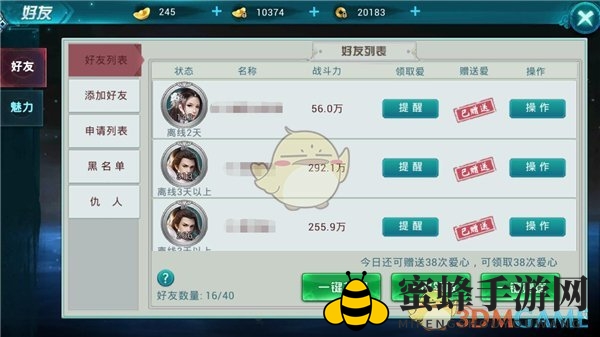

《古剑仙域》好友互动,爱心升级增战力

《古剑仙域》好友互动,爱心升级增战力

火影色情|《火影忍者》深藏不露的视觉冲击:揭秘动漫中的禁忌美学魅力

火影色情|《火影忍者》深藏不露的视觉冲击:揭秘动漫中的禁忌美学魅力

《剑开仙门》天梯榜揭秘:英雄实力排名与进阶攻略大解析

《剑开仙门》天梯榜揭秘:英雄实力排名与进阶攻略大解析

欧美致敬很多经典的黑白mv|穿越黑白经典,欧美音乐人致敬之旅:重温时光旋律的魅力

欧美致敬很多经典的黑白mv|穿越黑白经典,欧美音乐人致敬之旅:重温时光旋律的魅力

《决胜巅峰》阿尔法角色攻略:最强出装与徽记推荐,轻松提升战斗力

《决胜巅峰》阿尔法角色攻略:最强出装与徽记推荐,轻松提升战斗力

原神速切流揭秘:高效阵容搭配攻略,轻松通关副本

原神速切流揭秘:高效阵容搭配攻略,轻松通关副本